“Gosto de ser vaga. Me dá liberdade para não ter que me encaixar em categorias.” A fala de Laurie Anderson, dita com a lucidez de quem construiu uma obra difícil de rotular, toca em um ponto essencial sobre o fazer artístico: a necessidade de não ser completamente definido por expectativas externas. No universo da música eletrônica, onde a cultura dos selos funciona como uma rede de validações, essa ideia se torna especialmente relevante. Afinal, o que acontece com a liberdade criativa quando o processo de composição é direcionado desde o início para caber em um catálogo específico?

É comum (e compreensível) que artistas, principalmente em fases iniciais da carreira, desenvolvam fascínio por determinados selos. Muitos deles, afinal, cultivaram um excelente perfil de curadoria, construindo identidades sonoras coesas e influentes. Labels como Diynamic, Life and Death, Kompakt, Afterlife ou Drumcode, em diferentes momentos da história recente, ajudaram a consolidar estilos e escolas. O problema começa quando essa admiração se transforma em um condicionamento criativo: o artista não compõe mais a partir de si, mas do que imagina que será aceito por terceiros.

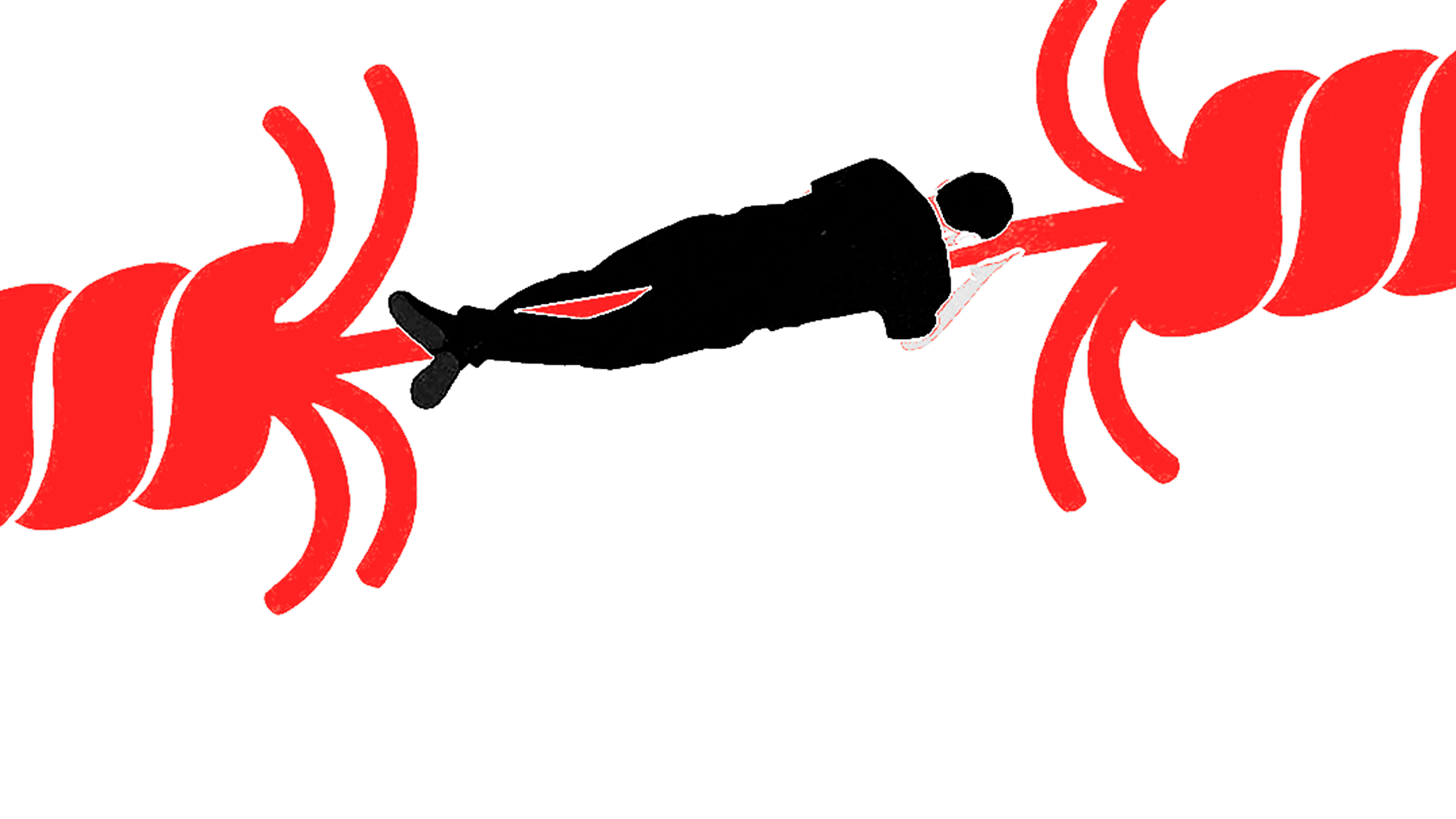

Essa busca por “encaixe” geralmente vem acompanhada de concessões. Projetos são moldados para seguir uma fórmula, timbres são escolhidos com base em tendências, a estrutura das faixas é pensada para entrar no DJ set de um nome específico, e não como uma exploração genuína de ideias. O resultado disso, na prática, é uma precarização do risco criativo: a liberdade de errar, testar e contradizer a si mesmo, aspectos essenciais do amadurecimento artístico, é suprimida em nome de uma meta estratégica. Uma lógica que nem sempre funciona. E mesmo quando esse esforço dá certo, há armadilhas.

Assinar com uma gravadora de renome não é garantia de projeção, continuidade ou sucesso. Há inúmeros casos de produtores (brasileiros, inclusive) que chegaram ao selo dos sonhos e foram rapidamente esquecidos, lançados entre dezenas de nomes que orbitam em torno do hype, mas sem espaço para um trabalho de médio ou longo prazo. O som se perde no emaranhado de ‘novidades’, e a identidade do artista se dilui, pois novamente, não há garantia de continuidade junto àquela marca. Em outros casos, o próprio catálogo da gravadora já estava em transição curatorial, caminhando para outro tipo de estética. Então, aquele lançamento, por mais bem produzido que seja, acaba soando como algo datado.

O risco da repetição também pesa sobre a cena como um todo. Quando muitos artistas tentam emular a mesma estética, geralmente inspirados em lançamentos que já deram certo, cria-se um ambiente de previsibilidade. Foi exatamente isso que aconteceu com o Melodic Techno da Afterlife ou mais recente com o Afro House da Keinemusik — processo ainda em curso. Playlists editoriais, rádios especializadas e até pistas de dança começam a parecer variações de um mesmo lugar comum. Essa homogeneização empobrece o campo criativo e bloqueia a entrada de nomes verdadeiramente originais. É uma ironia quase que cruel: os selos que hoje definem tendências enlatadas foram justamente aqueles que abriram espaço para sons diferentes. E agora, são cercados por tentativas de reprodução de uma fórmula já passada.

O impulso por agradar uma gravadora específica também costuma estar ligado a outra pressão mais ampla: o desempenho nas plataformas. Muitas vezes, o produtor não está apenas pensando em entrar em um catálogo, mas também em como sua música pode ser ranqueada, performar bem, viralizar ou receber suportes de big names. A lógica da cena, orientada por algoritmos, curtidas e engajamento, vai aos poucos se infiltrando no coração do processo criativo. A arte se torna um produto desenhado para aceitação. E o que poderia ser um caminho de expressão se converte em um ciclo de autoboicote: rejeições repetidas, insegurança constante e bloqueios criativos.

É claro que o reconhecimento de um selo pode abrir portas. Existem casos em que artistas construíram relações produtivas, duradouras e honestas com labels que entenderam sua proposta estética. Mas isso não necessariamente nasce de um projeto feito sob medida para agradar. Mais comum é que a conexão aconteça quando o artista já encontrou sua própria voz, sendo justamente essa singularidade que chama atenção dos curadores. Consistência e autenticidade tendem a ter mais valor do que tentativas de se enquadrar em expectativas externas.

Um exemplo emblemático disso é o caso de selos como a Bedrock de John Digweed, que se tornou referência justamente por estar sempre em movimento, olhando para artistas com música de caráter inovador, e hoje é reverenciado não por ter “uma fórmula de sucesso”, mas por ter permitido que artistas como Guy J ou Davi seguissem caminhos únicos. O mesmo vale para selos como a Border Community, Perlon, Ostgut Ton (em sua fase mais ativa), ou mesmo a Hessle Audio, todos espaços que premiaram a singularidade e nunca foram moldes para quem buscava fórmulas prontas.

No fim das contas, a recomendação mais valiosa talvez seja a mais simples: ao invés de mirar em selos, mire em desenvolver algo que seja verdadeiro. Há mais potência em um artista que constrói aos poucos sua linguagem do que em alguém que, por meses, tenta emular o que acha que os outros querem ouvir. A música que resiste ao tempo raramente nasceu de uma tentativa de agradar. E os artistas que deixaram marcas profundas, na maior parte dos casos, foram os que não tinham onde se encaixar, até criarem seus próprios espaços.